師資相承に学ぶ、人間形成と人生の本質

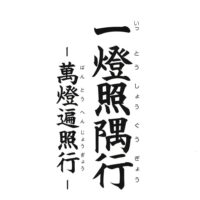

『師資相承』という言葉が示す通り、人間の成長と文化の発展は、常に師から弟子への「心と魂の伝達」によって築かれてきた。

本記事では、その真髄が鮮やかに描かれており、我々が今日を生き、未来へと希望を繋いでいくための、普遍的な教訓が数多く示されている。

まず、王陽明の「滴骨血」や仏教の「瀉瓶」という表現が印象的である。

これは単なる知識や技術の伝達ではなく、師が心血を注ぎ、弟子がそれを一滴も漏らさぬよう真剣に受け止める――

そうした「命がけの教え合い」があってこそ、真の継承が成立することを教えている。現代社会では、情報は容易に手に入るが、魂を込めた学びや本物の関係性は稀薄になりがちだ。

しかし、師弟間に火花が散るような真剣勝負の呼吸がなければ、何も本質的なものは伝わらない。この厳しさと深さに、私たちは改めて目を向けるべきだ。

平岩外四氏と木川田一隆氏のエピソード、横田南嶺管長と足立大進老師の師弟関係も、師資相承の生きた実例である。

常に師の立場や心情に思いを致し、阿吽の呼吸で動き、師の一挙手一投足を心に刻む。こうした「気配り」と「一体感」は、ただ表面的に仕えるのでは決して生まれない。

心から師を尊び、師に自らを預け切る覚悟があって初めて成るものである。

そこには、現代において失われがちな「自己を超えた存在に従う」という精神の尊さが息づいている。

さらに、渡部昇一氏の言葉「尊敬する人物から知らず知らずのうちに多くを学ぶ」という指摘は、深い真理を突いている。

尊敬の念がなければ、知識や技術は単なる表層をなぞるだけに終わり、人間としての器量は広がらない。

逆に、心から仰ぐ存在があれば、自然と自己の限界が押し広げられ、成長への道が開けるのだ。この尊敬と学びの関係性は、現代人が改めて肝に銘じるべき教訓である。

森信三師の提唱する「人格形成における三要素」

――先天的素質、逆境による試練、そして師匠運――もまた、深い示唆を与えてくれる。特に師匠運の重要性を強調することで、人との出会いがいかに人生を左右するかを強く示している。

良き師との出会いが、素質を開花させ、試練を乗り越える力となり得るのである。

森信三師の有名な言葉「逢うべき人には必ず逢える。しかし縁は求めざるには生ぜず」という一節も忘れてはならない。出会いは偶然の産物ではなく、自らの内に「求める心」を持つことによって初めて実現する。つまり、師資相承は、待つものではなく、真剣に求め、真摯に仕える覚悟を持った者にのみ訪れるのだ。

これらを総合すると、私たちが今日学び取るべき教訓は明らかである。

まず、尊敬すべき存在を持つこと。そして、心から学ぼうとする姿勢を貫くこと。

さらに、出会いを偶然に任せず、自ら求め、育てる努力を惜しまないこと。これらを実践することによってのみ、人は自らの運命を開き、より豊かで意味ある人生を歩むことができる。

現代社会において、効率や即時性ばかりが追求されがちな今だからこそ、「師資相承」という古くからの精神に立ち返りたい。そして、未来に向けて、自分自身もまた、誰かに道を継承できるような存在を目指していくべきである。

そこにこそ、人間として生きる喜びと、次代への希望が宿るのだと確信する。

この記事へのコメントはありません。