『木鶏会(もっけいかい)』は、月刊誌『致知』を活用した勉強会で、個人の人間力向上や組織の活性化を目的としています。以下に、その詳細をご紹介します。

📘 木鶏会とは

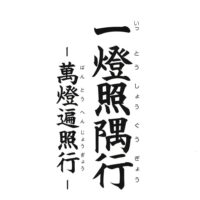

『木鶏会』は、月刊誌『致知』を教材として、参加者が記事を読み、感想を共有し合うことで、自己の内面を磨き、他者との共感を深める勉強会です。この会の名称は、中国の古典『荘子』に登場する「木鶏(もっけい)」の故事に由来しています。「木鶏」とは、外見は鶏でありながら、内面は木のように動じない心を持つことを意味し、真の強さや落ち着きを象徴しています。この理念を基に、参加者は自己の内面を見つめ直し、他者との交流を通じて人間力を高めることを目指します。

🧭 木鶏会の目的と理念

木鶏会の主な目的は以下の通りです。

-

自己の内面を磨く:『致知』の記事を通じて、自分自身の価値観や考え方を見つめ直し、内面的な成長を促します。

-

他者との共感を深める:感想の共有を通じて、他者の視点や考え方を理解し、共感力を養います。

-

組織の活性化:職場や地域コミュニティでの開催により、メンバー間の信頼関係を築き、組織全体の活性化を図ります。

-

継続的な学びの場の提供:定期的な開催を通じて、継続的な学びと成長の機会を提供します。

📝 木鶏会の進行方法

木鶏会は、以下のような流れで進行されます。

-

事前準備:参加者は、指定された『致知』の記事を読み、自分の感じたことや学びをまとめておきます。

-

開会の挨拶:司会者が開会の挨拶を行い、会の趣旨や進行方法を説明します。

-

感想の共有:参加者が順番に、自分の感想や学びを発表します。他の参加者は、発表者の話を傾聴し、必要に応じて質問やコメントを行います。

-

ディスカッション:感想の共有後、参加者全員で記事の内容やテーマについて自由に意見交換を行います。

-

まとめと振り返り:司会者が会の内容をまとめ、参加者全員で振り返りを行います。

-

閉会の挨拶:司会者が閉会の挨拶を行い、次回の開催予定などを共有します。

👥 木鶏会の参加者層

木鶏会には、さまざまな背景を持つ人々が参加しています。

-

企業の経営者や管理職:リーダーシップや組織運営に役立つ学びを求めて参加します。

-

一般社員:自己成長やチームワークの向上を目的に参加します。

-

教育関係者:教育現場での人間力育成に活用するために参加します。

-

地域住民や主婦:地域コミュニティの活性化や自己啓発を目的に参加します。

-

学生:将来のキャリア形成や人間力の向上を目指して参加します。

🏢 木鶏会の開催場所と頻度

木鶏会は、以下のような場所で開催されています。

-

企業内:社内研修や朝礼の一環として定期的に開催されることがあります。

-

地域コミュニティセンター:地域住民が集まり、交流と学びの場として活用されています。

-

学校や教育機関:学生や教職員が参加し、教育の一環として行われることがあります。

-

オンライン:遠隔地の参加者や多忙な方々のために、オンラインでの開催も増えています。

開催頻度は、月1回程度が一般的ですが、組織や参加者の都合に合わせて調整されています。

🌱 木鶏会の効果と成果

木鶏会を継続的に実施することで、以下のような効果が期待できます。

-

自己理解の深化:記事の内容を通じて、自分自身の価値観や考え方を見つめ直す機会となります。

-

共感力の向上:他者の意見や感想を聞くことで、多様な視点を理解し、共感力が養われます。

-

《おまけ》

🐓『木鶏』会の名前の由来

原文(『荘子』外篇「達生」より)紀渻子為王養斗雞。

十日而問:「鶏已乎?」

曰:「未也,方虚骄而恃気。」

十日又問。曰:「未也,犹応響影。」

十日又問。曰:「未也,犹疾視而盛気。」

十日又問。曰:「幾矣。鶏雖有鳴者,已無変矣。望之似木鶏矣,其徳全矣。異鶏無敢応者,反走矣。」

-

(書き下し文)紀渻子(きせいし)、王の為に闘鶏を養う。十日にして問う、「鶏すでに〔斗〕するか」と。曰く、「未だし。まさに虚憍(きょきょう)にして気を恃む」と。十日にして又問う。曰く、「未だし。なお嚮景(きょうえい)に応ず」と。十日にして又問う。曰く、「未だし。なお疾視(しっし)して気盛んなり」と。十日にして又問う。曰く、「幾し(ちかし)。鶏、鳴くもの有りといえども、すでに変ずること無し。これを望むに木鶏に似たり。その徳全し。異鶏(いけい)敢えて応ずる者無く、反(かえ)り走らん。」

現代語訳(自然な訳)

闘鶏の名人である紀渻子が、ある王(斉の王とも伝えられる)の依頼で一羽の闘鶏を訓練していました。十日ほど経った頃、王が「もう戦えるようになったか?」と尋ねます。紀渻子は「いえ、まだです。敵の姿も見えていないのに、威張って気負いすぎています」と答えました。さらに十日経って王がまた「もう良いか?」と問うと、紀渻子は「まだです。他の鶏の鳴き声や影に反応してしまいます」と答えました。さらに十日後、王が同じ問いをすると「まだです。相手を見るとすぐ目つきを鋭くして闘志をむき出しにしています。まだ自分の気力を十分に内に蓄えられていません」とのことでした。さらに十日たち(最初の訓練開始から四十日目)、王が様子を尋ねると、紀渻子は「今度はもう大丈夫でしょう。他の鶏が鳴いても少しも動じません。一見するとまるで木彫りの鶏のように落ち着き払っており、徳(本質的な力)が完全に備わりました。どんな相手もこの鶏には太刀打ちできず、みな逃げ出すでしょう」と答えたのです 。

エピソードのあらすじと要点

荘子のこの短い寓話は、紀渻子と王との四度にわたる問答を通じて、闘鶏が真の強さを身につける過程を描いています。ポイントを順を追って整理すると次の通りです。

-

訓練開始から10日後: 王が「もう闘わせられるか?」と尋ねるも、紀渻子は「まだ」と答えます。鶏は実力もないのに虚勢を張って威張り散らしている状態でした 。言い換えれば、うわべだけで慢心し、実際の力量が伴っていない段階です。

-

20日後: 再び王が様子を聞くと、「まだです。他の鶏の鳴き声や姿にすぐ反応してしまいます」と答えます 。つまり、この時点では周囲の刺激に影響されやすく、冷静さを欠いていることを意味します。影や音に驚いていては、真の闘争心とは言えないわけです。

-

30日後: 三度目に問われた紀渻子は「まだです。相手を見ると目を吊り上げて気を昂ぶらせています」と答えます 。この段階の鶏は闘志剥き出しで血気に逸っており、内面の安定が不足しています。闘う気満々で一見強そうですが、自分の気を内に蓄える落ち着きがなく、これも真の完成には至っていません。

-

40日後: 四度目の問いに、紀渻子は「ほぼ完成です」と答えます。他の鶏が鳴いてもまったく動じず変化がなく、遠くから眺めるとまるで木彫りの鶏のように見えるほど落ち着いています 。徳(闘鶏としての本質的な力・品格)が十分に備わり、他の鶏は誰も挑もうとせず逃げ去ってしまう状態に至ったのです 。闘わずして周囲を圧倒する境地に達したといえます。

要するに、闘鶏の最高の境地は「木鶏(もっけい)」――木で彫られた鶏のように静かで無心な状態――にあるということです。訓練開始から四十日目にして、闘鶏はようやく一人前どころか無敵と言える境地に達しました。周囲が騒ごうが一切乱れず、「騒がず動じず、まさに木鶏の境地に至ったのである。これを真の強者という」。このエピソードから生まれた中国の成語「呆若木鸡(呆如木鶏)」は本来、「木鶏のようにぼんやり動じないさま」という褒め言葉でした。しかし後世では「驚きや恐怖でぼう然とする様子」という否定的な意味に使われることが多く、本来の木鶏の境地を誤解した用法だと指摘されています。

読み取れる教訓と寓意

荘子の「木鶏」の寓話は、一見すると闘鶏調教の話ですが、そこには人間にも通じる深い教訓が込められています。具体的には以下のようなポイントが挙げられます。

-

無用な競争心を持たないこと(競わず):強さを誇示しようと闇雲に競い合うのではなく、自分を磨くことに専念する。

-

自分を飾り立てないこと(てらわず):実力以上に見せかけたり虚勢を張ったりしない。見栄や奢りを捨て、謙虚である。

-

落ち着いて周囲に惑わされないこと(瞳を動かさず):周りの状況に慌てて目を泳がせたりしない。外部の刺激に一喜一憂せず、冷静さを保つ。

-

泰然自若と自己を見つめること(静かなること木鶏の如し):まるで木彫りの鶏のように静かに構え、内面の充実を図る。他者に動かされず無為自然の境地にあること。

以上の教訓を総合すると、**「深沈厚重(しんちんこうじゅう)」**という言葉に集約できます。「深沈厚重」とは深く沈着でどっしりと落ち着いているさまを意味し、まさに木鶏の持つ魅力です。軽薄に目立とうとせず、焦らず騒がず自分の本質を磨き上げることで、逆に圧倒的な存在感と力を発揮できるということです。

荘子はこの寓話を通じて、「無為にして勝つ」という道家の思想を体現しています。つまり、こちらから闘争心むき出しで挑まなくても、自然体のまま徳(人格的・精神的な力)を充実させれば無敵になり、他者は戦わずして退くという逆説的な真理です。これは「大智若愚」「大巧若拙」「大勇若怯」という古人の言葉(大いなる智慧は愚かに見え、巧者は拙に見え、真の勇者は一見臆病に見える)にも通じます。一番賢い者は一見鈍そうに見え、卓越した技を持つ者は不器用に見え、勇敢な者は時に臆病にも見える。しかし非常時には彼らこそが凡人に真似できない力を発揮するのです。木鶏の物語はまさに「表面的な強さ」より「内在する徳の充実」こそが真の強さであることを示唆しています。

木鶏が象徴するものと現代への応用例

木鶏は、道家思想において究極の達人像や理想的人間像を象徴しています。何事にも動じない平常心と、ひけらかすことのない真の実力を備えた人物像です。この境地は単なる闘鶏の話を超えて、人間の生き方やリーダーシップにも応用できる普遍的な教訓となっています。

-

真の強者・リーダーの姿:荘子の木鶏は、リーダーシップ論でいうところの「静かなカリスマ性」や「圧倒的な存在感」に通じます。実際に、日本の大相撲の名横綱・双葉山は、自身の連勝が止まった際に「未だ木鶏たりえず」と述べ、自らの心境を戒めた逸話があります。双葉山は現役時代に倫理家の安岡正篤から木鶏の話を教えられ、「君は強いがまだ木鶏の境地に至っていない」と諭されたといいます。その後、双葉山は「木鶏」と大書した額を稽古場に掲げ、日々静座して真の強さを求めたそうです。連勝が止まった後でさえ平然と堂々としていた双葉山の姿は、「動じない木鶏」の境地を体現していたと語り継がれています。後年、平成の大横綱・白鵬もまた、自らの連勝がストップした際に**「未だ木鶏たりえず、かな」と双葉山の言葉を口にし、さらなる精進を誓ったとされています。このように、一流の勝者でさえ木鶏を理想像**として掲げ、自らを省みる指針としてきました。「勝てば良い」という結果至上主義では真の強さ(木鶏)には届かないという悟りでもあります。リーダーや勝負師にとって、内面の充実と平常心こそが最大の武器であるという教えとして木鶏の寓話が引用されているのです。

-

人間学・自己修養への取り入れ:木鶏が象徴する境地は、現代の人材育成や自己啓発の場にも活かされています。例えば、人間学を探究する月刊誌『致知』は、その読者勉強会を「木鶏会」と名付けています。木鶏会では参加者が文章を読み感想を述べ合うことで人格を磨く実践を行っており、企業内研修や学校教育にも導入され大きな効果を上げています。実際に高校野球部や大学ラグビー部で木鶏会を取り入れたところ、選手の意識やチームの雰囲気が目に見えて向上し、競技成績にも好影響が出た例が報告されています。これは、木鶏会を通じて選手たちが謙虚さや冷静さ、自省する習慣を身につけ、内面的に成長した結果と言えるでしょう。**「そこにいるだけで周囲に自然と秩序をもたらす人」**という木鶏のような人物像は、人間学における究極の目標の一つとも考えられており、現代においても理想的人格の喩えとして用いられています。

-

武道・芸道の極意:木鶏の教えは武術や芸道にも通じるものがあります。合気道など武道の解説では「木鶏の境地」は無心にして最強である状態として引き合いに出されます 。剣の道でも「達人は剣を抜かずして勝つ」と言われるように、最高の境地とは力みがなく静かな構えから自然と勝利することです 。荘子の木鶏はまさに「無為自然」の極意を語っており、武術の心構えとしても理想像とされています 。例えば武道の指導者は「目を凝らし微動だにしない、木偶の鶏のような者こそ真の武林の高手で、構えなくとも敵を圧倒できる」と解説しています。このように何事においても極めた人ほど飄々としていて動じないという普遍の真理を、木鶏の物語は示唆しているのです。

総じて、『荘子』の「木鶏」のエピソードは、真の強さ・賢さとは表面的な派手さではなく、内面的な充実と静けさにあることを教えてくれます。他者とむやみに競り合わず、自らを磨き、どっしりと構える――その姿勢が結果的に無敵の力を生み出すという逆説的な教えです。現代の私たちにとっても、焦りや驕りを戒め、泰然自若とした態度で日々研鑽することの大切さを説く寓話として、木鶏の物語は色褪せることなく語り継がれています。

-

この記事へのコメントはありません。